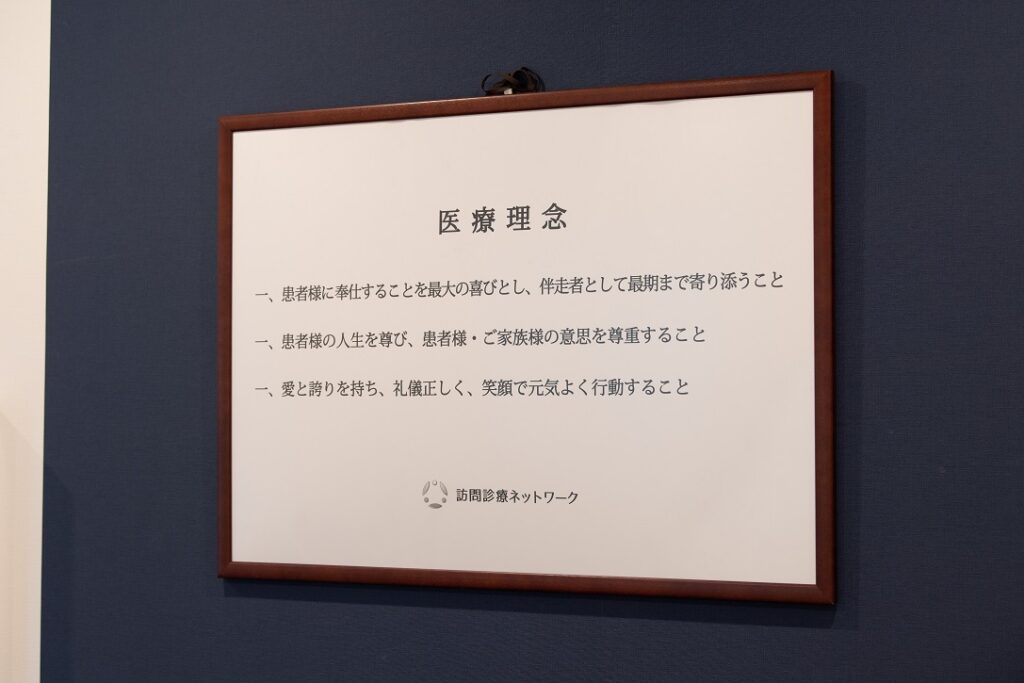

山岡啓信理事長インタビュー(後編)

山岡理事長インタビュー(後編)

山岡家の精神は「ありがとうの精神」

–いつも笑顔でお仕事されている印象です。

毎日楽しいです。最初は懐疑的だった訪問診療も今は天職と実感しています。こう見えて病院時代というか若い頃は厳しい一面もあったんですよ。

–え、信じられないです。でも若さって時に強気を生んでしまうというか…

結構声も出しちゃうし、叱責することも多かったし…。

だけど、いろんな出会いもあって、自分を顧みる機会に巡り会えた。

私のターニングポイントは、2019年の7月です。2019年7月に、自分の父のいとこが100均のダイソーの創業者なんです。その従伯父と久々に会ったんです。

そのおじさんとの会話の中で、「おじさんは100均であんなに成功したのはなぜなのか」という話で、100均を始めた時代はバブルで、絶対にガラクタを売ろうとする人もいなかった。それでも、おじさんがやり始めて「なんで、ここまで成功したんだろう?」と話したら、おじさんが言った言葉が「わしは1日3万回ありがとうという言葉を使っていたら、1個何か落ちてくる。それを拾い集めた結果、今になった。」という話をしていたんです。

–3万回はすごい!

うちの母もその横にいたんですけど「そういえば、おばあちゃんもありがとうとか感謝の言葉をちゃんと言わんといけんよねと言っとったよね」と言って。

私は元々ばあちゃん子だったんです。両親が旅館を経営していたので、旅館の方に行っちゃっているんで、ずっとおばあちゃんにご飯を作ってもらい、育てられました。

おばあちゃんが常に言っていたことが感謝の精神なんです。

山岡家の精神は「感謝の精神」というのが結構あって、ご飯を食べる前も「1つの米には万人に感謝します、1滴の水には天地の恵みに感謝します。いただきます」と言ってご飯を食べていたんです、毎食。

その感謝の気持ちを私自身がちょっと忘れていたんです。医者になって、心臓外科医はハードな仕事の分野なので、ちょっと間違えたら、すぐ命に直結しまうし、その中でピリピリすることもあったりして。看護師さんとか他の医師とかに自分の意図とそぐわないことがあったら、声を荒げてしまっていたこともあったし、そういうことがあって感謝の言葉を言ってなかったんです。

猛省しましたね。こんな事ではいけないと。

離職率の低い現場を作る-その考えに辿り着いた

-「感謝の気持ち=ありがとうを言う」を改めて考えるとどういう形に繋がっていきましたか?

私がその時に自分の中で感謝の気持ちを考え直すきっかけになって、そこから今の自分がこうやって働けているのも、手術で患者さんがどんどん助かっていくのも、周りの人のおかげなんだという感謝の気持ちを大事にしようと決意しました。

そういうきっかけがあって、自分の中の気持ちが変わってから今の訪問診療に入った。

地域医療の中で困っている人は、当然患者さんも困っているかもしれないけど、そこに携わっている他の介護職の方であったり、今はカスタマーハラスメントとか色々あると思うんですけど、いろんなことでみんなが苦労して困って、それが離職の原因になったりするところがたくさんあると思うんですね。

そういう介護職・看護職でもなんでも、みんな困っているところに、何が自分はできるかというのを、患者さんを助けるのと同時に大事な仲間の支えになることを考えて、とにかく今はやっています。

みんなのおかげで、僕らが診療できている感謝もしっかり伝えながらと。

恩師の存在

–なかなか人ってすぐには変われなかったりしますが、先生は事実を受容し、さらに飛躍されました。

いえいえ、至らない部分が多々あったと。私は心臓外科医が天職だと思い邁進していましたが、色々を経て訪問診療という世界に転職を決めましたが、ひとつだけ心残りがあって…

–心残りというと…

私は元々順天堂大学で、天皇陛下執刀医の天野篤先生の本当に愛弟子でもあったし、天野先生と親子同然の関係をずっとやっていた。だけど、その天野先生と離れるということは惜別の念を禁じえませんでした。教授を父親のごとく接していたんです。

大切なことは全て天野先生から教えて頂いた。

僕の医療は教授から教えてもらったものがほとんどです。今やっていることは、教授から教えてもらったことをそのまま地域医療に当てはめてやっています。

さいたま北クリニックはもともと蓮田市にあったんですが、蓮田は天野先生の故郷で。これも縁だなと思い、天野先生から学んだことを活かし、医療と向き合っています。

–教授がいたから私がいた。

そうです。教授という存在が私を作った。教授がいなかったら全然違う人生だったように思います。ですので、過去と同じことは絶対繰り返さないということで、うちの職場で離職をしない環境を作るというのは、そういうことです。

–離職率が低い職場は働きやすい環境が整っているということですね。

はい、ワークライフバランスの充実と業務負担の軽減、さらに風通しの良い職場を構築しています。こういった環境で、私はスタッフというよりも仲間をどんどん増やしていきたい。

そのために私は頑張りたいなと思っています。

最期は住みたい場所で、逝きたい場所で…

「私は終活サポートドクター」

–患者さんへのメッセージをお願いします。

心臓血管外科医の時から困っている人をなんとかしたいという気持ちが強かったんです。私が心臓外科医の時に、どうしても他の病院で手術が難しいとか、いろんな他の病気を持った影響で、心臓の手術も難しいんじゃないかとか、高齢だから手術ができないんじゃないかとか、そういう方をたくさん見てきた。

その人たちが、「自分が心臓病を抱えていても、なんとか治療をしたい」、「治療をして、また自分の人生を豊かにしたい」と思う方が多かったので、そこにしっかり傾聴して寄り添う形でやっていますし、ずっと続けていきたいです。

–治すだけに特化していないで、終末期をどのように自分らしく生きていくのかというところまで入り込んでこられたのは、訪問診療という分野のおかげみたいなところもありますか?

あります。あとは勝手に言っていたんですけど、そういう考え方に至った時に自身を「終活サポートドクター」と言っていました。

–終活サポートドクター、わかりやすいです。

最期まで自分自身が寄り添って、医療の部分で不安に思っている方はたくさんおられるので、その部分を…。例えば、治療がなかなか難しい方は、病院に行ったら治療ができないから、このまま様子を見るしかないと言われてしまうと、みんな絶望感になってしまうけど、その部分を僕らはしっかり受け止めて、一緒に寄り添って歩いてあげるということをしっかりやる。この就活サポートドクターってそういう意味ですね。

–とても素敵なネーミングだと思います。

一緒に歩いていきながらというところで僕は、ずっと就活サポートドクターで始めていました。

いつか人生の終わりが来るので、僕にも終わりが来るし。その終わり方も結構大事かなと思うところがあるので、そこは本人が一番満足してほしい。そのために我々ができることをしっかり考えて、それを全うしていくという形で今やっています。

–インタビュー冒頭に戻ると最初は訪問診療に否定的でしたけど、今現在はどうでしょう?

今は自分の生き甲斐と言うか、自分がやらなければならない仕事だと思ってやっています。「定めじゃない、任務じゃないな。これは責務だ」と。

この責務を全うし、患者さんらしい人生を最期まで支え続ける。そんな医者であり続けたい、今はそんな風に思っています。